No início do século XX, quando a teoria da relatividade geral foi proposta por Albert Einstein, o entendimento sobre o cosmos ainda era muito limitado. Estrelas e planetas eram pontos luminosos num vasto oceano escuro, e a própria estrutura do espaço e do tempo permanecia um mistério. Nessa época, ninguém ousava imaginar que o Universo pudesse abrigar regiões tão densas que nem a própria luz escaparia.

Foi nesse contexto que Einstein apresentou suas equações revolucionárias em 1915, estabelecendo que o espaço e o tempo formam um tecido maleável — o famoso “espaço-tempo” — que se curva em resposta à presença da matéria e da energia. Por mais elegantes que fossem essas equações, uma solução obtida logo no ano seguinte causaria espanto.

Em 1916, o físico Karl Schwarzschild descobriu que, para uma estrela suficientemente massiva e compacta, o campo gravitacional previsto por Einstein criaria uma fronteira invisível chamada “raio de Schwarzschild”. Dentro dele, a atração da gravidade seria tão intensa que nem a luz conseguiria escapar. Essa solução, à primeira vista absurda, dava forma matemática a um objeto que, na época, nem sequer tinha nome: uma “estrela negra”, ancestral conceitual do que mais tarde chamaríamos de buraco negro.

A própria comunidade científica foi cética. Muitos pensavam que o colapso total da estrela jamais aconteceria, pois alguma força física interna a impediria. O próprio Einstein publicou artigos mostrando-se incrédulo: acreditava que a natureza nunca criaria tal singularidade — um ponto no espaço-tempo em que a densidade e a curvatura gravitacional são infinitas.

Somente a partir da década de 1930, quando novos modelos estelares foram estudados, especialmente por Subrahmanyan Chandrasekhar e Lev Landau, tornou-se claro que não havia mecanismo conhecido que sustentasse certas estrelas contra o colapso. Era inevitável que algumas fossem comprimidas além do ponto crítico previsto por Schwarzschild, transformando-se em “objetos colapsados”.

Esse salto conceitual só foi possível quando a própria física amadureceu. A relatividade geral passou a ser testada e aceita, novos instrumentos observacionais surgiram, e os cientistas puderam investigar diretamente os objetos mais densos já detectados — as anãs brancas, depois as estrelas de nêutrons, e por fim os misteriosos quasares e pulsares. Todos os caminhos apontavam para um limite fundamental além do qual a luz não poderia escapar.

Assim, o nome “buraco negro” foi consagrado no final da década de 1960, quando o físico John Wheeler o popularizou. Era o fim da desconfiança: o buraco negro não só existia, mas também era uma consequência inevitável da própria teoria que Einstein criara.

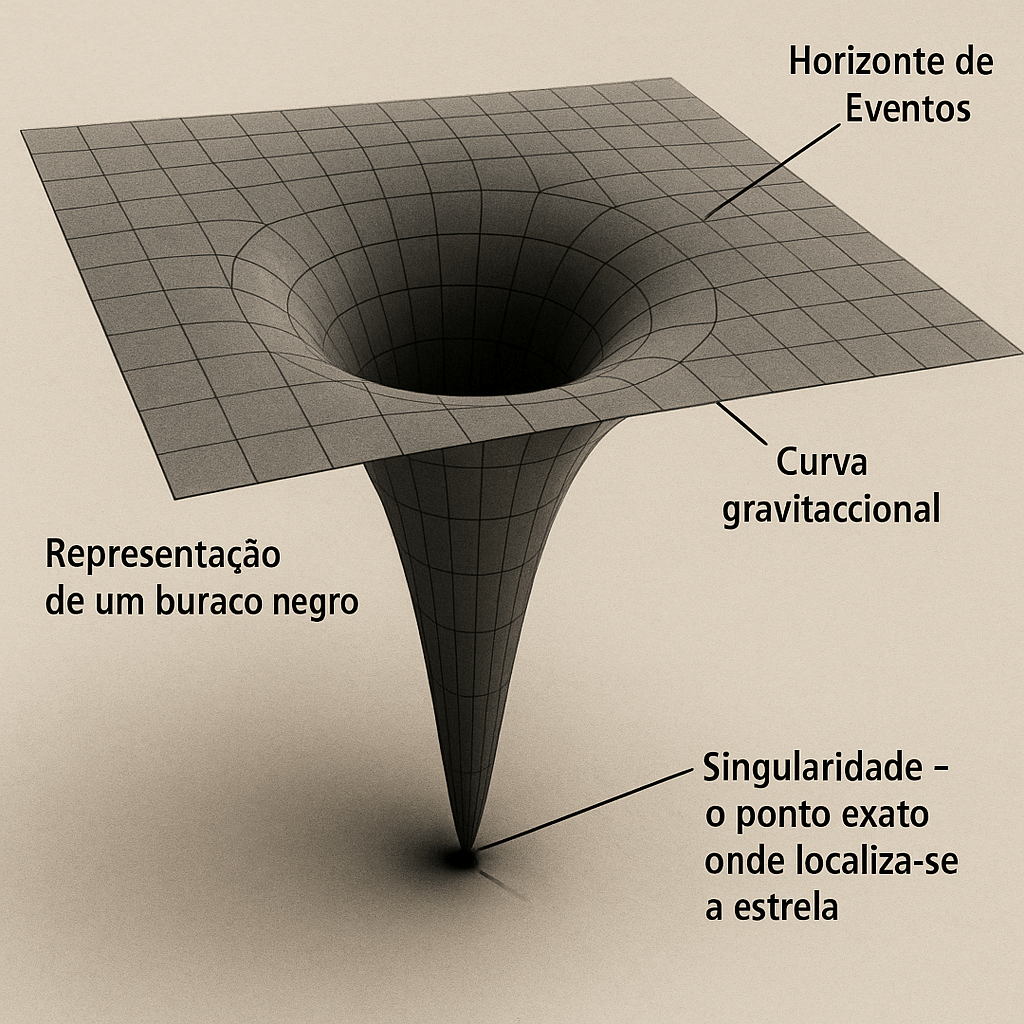

Os buracos negros, como os entendemos hoje, são regiões do espaço-tempo tão densas que criam um “horizonte de eventos”, uma superfície invisível que marca o ponto de não retorno. Para além dele, tudo — matéria, radiação, até a própria luz — mergulha para a singularidade central. Nesse ponto infinitamente pequeno, a densidade e a curvatura do espaço-tempo tornam-se tão extremas que as leis da física como as conhecemos deixam de funcionar.

Ao longo do século XX, essa imagem ganhou corpo com a formulação precisa das soluções de Kerr e Kerr-Newman, que descreveram buracos negros em rotação e com carga elétrica. Teorias como a do “teorema da calvície” explicaram que os buracos negros são incrivelmente simples — definidos apenas por massa, carga e momento angular.

A partir dos anos 1970, novos debates agitaram a comunidade científica. Foram propostas leis análogas às da termodinâmica para os buracos negros, mostrando que eles possuíam entropia e temperatura. Quando Stephen Hawking descobriu que os buracos negros emitem uma radiação tênue — que ficou conhecida como radiação Hawking — a relação entre a física clássica e a física quântica se entrelaçou para sempre, estabelecendo que até os buracos negros, por fim, evaporam.

Se antes a própria ideia dessas “estrelas negras” era absurda, agora entendemos que os buracos negros são peças fundamentais da arquitetura cósmica. Eles estão presentes no coração das galáxias, moldando o crescimento das estrelas e a dinâmica galáctica. Eles são os remanescentes da própria morte estelar e, ao mesmo tempo, os motores invisíveis que geram os jatos mais luminosos que o universo já viu.

Ao revisitar a história do buraco negro, percebemos que a teoria de Einstein apontou para eles muito antes que a própria ciência e a sociedade estivessem prontas para vê-los. O que começou como um exercício abstrato da matemática relativista tornou-se uma das descobertas mais marcantes da história da física — a prova inequívoca de que o cosmos guarda segredos que apenas os que ousam questionar o impossível podem vislumbrar.

Deixe um comentário